はじめに

帯広市にある帯広百年記念館で歴史担当の学芸員をしています。特に、十勝地方の幕末から明治時代以降の開拓や産業の移り変わりについて調べて、論文や展示にまとめたり、解説や講演をしたりしています。こうした歴史を紹介する際には、昔の人が書いた日記や手紙など、文字で書かれた資料を活用しています。

キャプションの工夫

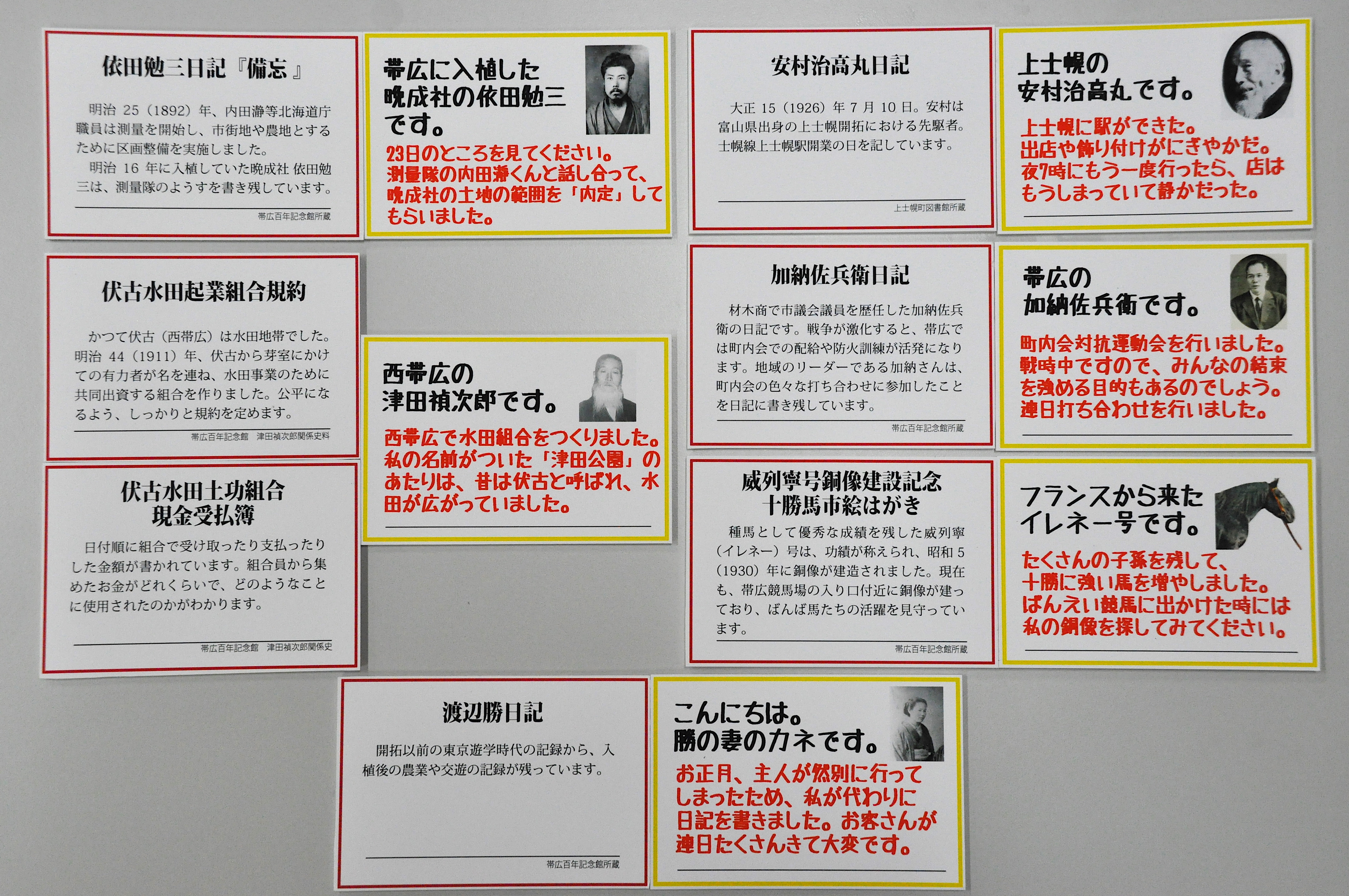

令和元年に企画展「十勝開拓日記」を実施しました。十勝・帯広の開拓や産業の移り変わりについて、文字で書かれた資料を中心に振り返る展示です。

さて、ここまで読んでいただいた方はなんとなく感じているかもしれませんが、私の扱う開拓者の日記や手紙には、けっして派手さはありません。

もちろん私のような歴史を調べる学芸員にとっては歴史資料は輝いて見えるのですが、やはり他の分野の資料と比べると色味も少なく、かつ平面で目立ちにくい存在でしょう。

さらに、歴史資料はくずし字で書かれていたり、旧字体や旧仮名遣いで表現されていることもあり、一見してどんなものかわかりにくいという問題も抱えています。もちろん、じっくり読んでみると、歴史を知るためのたくさんの情報がつまっていることがわかります。

それでは、歴史資料の意義や魅力を紹介するにはどうしたらいいでしょうか? 展示の説明パネルをキャプションといいます。企画展ではこのキャプションに工夫をすることにしました。

赤枠が一般的な説明キャプション、黄色枠が「柔らかめの説明キャプション」です。

全ての資料には施さなかったのですが、日記や手紙について説明する一般的なキャプションのとなりに、「柔らかめの説明キャプション」を用意することにしました。

まずは字体を工夫します。一般的な説明キャプションは明朝体。「柔らかめの解説キャプション」は「たぬき油性マジック」というフォント。

「柔らかめの説明キャプション」には資料を作成した人(日記が多いので、日記を書いた人が多くなります)の顔写真や居住地を掲載。これは、スーパーマーケットの商品説明の掲示によくある「この野菜は私が育てました」という表示をヒントに「この資料は私が書きました」といった感じのキャプションを目指しました。

内容としては、昔と今の地域社会とを比べられる箇所を中心に選んでいます。

工夫への迷い

実は、こうした工夫をすることには、心の中でかなり迷いがあります。歴史学(日本史学)のゼミや論文を書く際に史料を引用する場合、原文をなるべくそのままに近い形で引用します。なぜなら現代語訳や意訳は、それを行なった人の解釈が入り込む可能性があるからです。

「柔らかめの説明キャプション」は、資料が持つ情報を意訳しすぎてしまうかもしれません。わかりやすくすることは重要ですが、わかりやすくすることで、何か大切な事柄が失われてしまうかもしれません。「柔らかめの説明キャプション」だけにせず、必ずとなりに一般的な説明キャプションを備えることも、実は工夫の一つです。

おわりに

資料に即したキャプションにするか、より噛み砕いた内容のキャプションにするか。一見すると対立する要素に思えるかもしれませんが、根本にある大切なことは同じです。資料に興味を持ち歴史に触れることで、個々人が生活や社会について省察したり思考するきっかけを作ることが、展示を行なう際の一つの大きな目標になると考えています。そのために、キャプションは色々な形態を取りうると思います。

「柔らかめの説明キャプション」から興味を持って、どんどん歴史にのめり込んで、地域の歴史や社会を考え、さらには、くずし字で書かれた資料を読みこなして歴史資料にじかに触れる人が出てきたら良いな、と思いながらキャプションを作る仕事をしています。

<帯広百年記念館 学芸員 大和田努>

集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ

集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ