大げさなタイトルであるが,人類の新しい知恵そのものが,その時代の技術革新であり,それが次世代へ継承されてこそ意義があると考えられる。

そもそもこのタイトルの考えは,道南方面にある遺跡から発掘される黒曜石でできた石器が発泡していることがあり,その原因は住居が火災に遭ってそこにあった石器が加熱されため発泡したと考えられるという話を聞いたり読んだりしたことから始まった。

個人的には,「何で道南方面に限った遺跡からそのような発泡した石器が見つかることが多いのだろうか?」,「黒曜石は産地によって発泡温度など何か違いがあるのだろうか?」,また「そんなに都合良く火災なんて起こるものだろうか?」,「石器の発泡は何か人為的なものではなかろうか?」,「しかし長い年月が経てば,確率の問題として火災があってもおかしくはない!か?」,「でも何かある!」。

じゃ実験だということで,早速,七輪に炭を入れて火を起こし,そこに当時サンプルとして持っていた数種類の産地の黒曜石の原石を入れて加熱してみた。これを試したのが今から約15年前の2,000年のこと。温度計を入れ内輪を使って空気を送ると最大1,300℃まで上昇した。1時間ほどかけて燃焼させ炭がなくなり七輪の中を確認すると,産地によって黒曜石が発泡するものとしないものがあることに気付いた。赤井川産の黒曜石はさほど高温ではなくても時間をかけずに発泡し見事に元の体積の数倍にも膨らんだ(この特質を活用し,黒曜石は現代では様々な用途で実用化されている。)。

野火のような自然界の炎の場合,風が吹いたり止んだりすれば炎の大きさが変わり温度も違ってくる。とにかく扱いづらい。しかし,七輪を使うと扱いやすい炎にかわる。この扱いやすい炎は,自然界で言う,いわゆる“おき火”である。そしておき火の周りには木の燃えかすである木灰がつきものである。

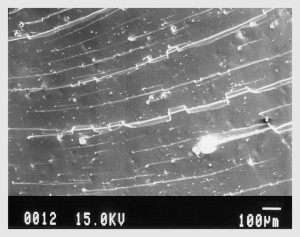

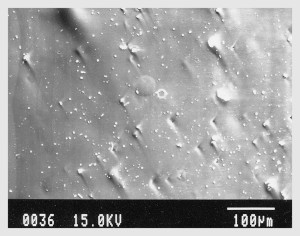

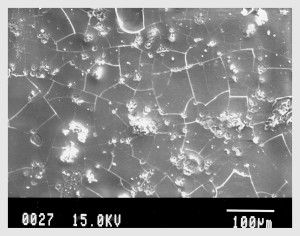

じゃ今度はニクロム線を使ってもっと分かり易く実験をしようと考えた。先程の七輪を使った実験で黒曜石に付着していた木灰が,実は妙に気になっていたので,木灰を付着させた黒曜石と何も付けないそのままの状態の黒曜石を用意した。すると何も付着させず加熱だけした黒曜石では見た目には全く変化がなかったが,それをハンマーで割ると石器には全く使えない大きな変化があった。それは割れ口が貝殻状断口には決してならず,断面が面状やオーロラやカーテンのような波打った割れ方をした。つまり,加熱して冷却することで内部の歪みがなくなったため石器のような鋭く割れる性質がなくなった(これも実は加工に関して重要な意味を持つがここでは触れない)。それに対し,木灰をつけて加熱した黒曜石だと肉眼的な変化があった。加熱した黒曜石のサンプルは元々ダイヤモンドカッターで切断しただけのものである。当然,表面は多少なりともカッターの刃の跡でざらついている。しかし,木灰が着いた部分だけは綺麗な鏡面のように輝いていた。電子顕微鏡で観察しても,ゴミなどの粒子が付着している以外,表面の傷が全く見えない。綺麗な鏡面になっている。更に,EPMAで分析してみると表面部分のNa2O値が上昇していることがわかった。つまり表面が新たにコーティングされていることが分かった。

いわゆる“ガラス”は基本的に割れないものと考えてもらっていいが,実際にはよく割れる。子どもの頃はよくガラスを割って親に叱られたものである。実はこの原因はガラスの表面にあるグリフィスフローと呼ばれるミクロのレベルの傷が存在することにあった。この傷に応力が集中するとそこからガラスの破壊が始まる。ガラスの中には結晶が存在しないため,いったん破壊が始まるとその破壊を止めるもの(ガラスの中では結晶が相当)がないためにガラスはよく割れる。自然界の黒曜石は天然のガラスと呼ばれるように多少なりとも結晶を含んではいるが基本的にガラス質である。従って,ハンマーなどで叩くといとも簡単に破壊される。石器を作る時は黒曜石の内部にある歪みをうまく利用し衝撃を与え破壊して石器をつくるが,できあがった石器の表面は傷だらけである。見た目は鋭くて切れ味が良くて丈夫そうだけど,傷がある分だけ弱いはずである。しかし,この傷を綺麗に埋める事ができれば前述のとおり石器は破壊されにくくなる。

先程,黒曜石に木灰が付いたところはコーティングされ傷がなくなると書いた。先史時代の人々は理論的には全く知らないだろうが,偶然且つ経験的に黒曜石でできた石器を木灰につけて加熱すれば石器が割れづらくなったということは分かっていたはずであろう。

私は大昔の人々が石器を製作する時,炉のそばで作業をしていたと考えている。それは最初,暖をとりながら作業をしていたこともあるだろうけど,前述したように,ある時からその“偶然”に気付き,石器を完成させてからそれを強化するために炉のそばで作業をしていたのではなかろうかと推測している。炉の周囲にたくさんある木の灰の中に完成した石器を30分から1時間ほど入れて蒸し焼き状態にすると,黒曜石と強アルカリ性である木灰,そして水蒸気(水)が揃って初めて化学反応を起こし,黒曜石の表面が綺麗にコーティングされることになる。(実は,ただ単に加熱してすぐに冷却するだけでは倍強度分の変化しか起こらないが)倍強度の他に,更に傷を埋める事ができるコーティングも加わり,理論的には,何も作業をしない時の倍以上の強度を持つ黒曜石の石器が出来上がることになる。

従って,道南方面の遺跡から発泡した石器が見つかるというのは,かなりの割合で人為的であったと考えている。もし自分だったら製作に失敗した石器はそのまま火の中に投げ捨ててしまうだろう。また木灰の中に埋めてそのまま忘れてしまったものもあるかもしれないし,加熱し過ぎたものもあるかもしれない。道南方面で使っていた黒曜石は元々赤井川産が多く,ここの産地は比較的低い温度で発泡する傾向にある。しかし,道内に流通していた多くの白滝産の石器は高温度域でしか発泡はしない。そのため,もし全道でそのような加熱する技術があったとしても,発泡のように目に見えて分かる結果を残す黒曜石は道南方面に集中するはずである。

ここからは少々余談であり,想像の域を出ていないため受け流してもらって結構であるが,仮に,(全国の原産地を調査した自分の経験上)国内で最も石器の石材として質の良い黒曜石を産出する白滝産黒曜石において,その場所で発掘し,石器へ加工し,完成品を更に加熱処理し付加価値を高めて流通させたらどうなるだろうか。これこそ「白滝ブランド」として高い価値をもって道内で使用されることになるだろう。これは別に証明されている訳ではないため,単なる私個人の想像であることを念頭に置いて読んでいただきたい。その技術力で白滝ブランドを確立した集団は,やがて富を集中させることになり,道内では大きな勢力となり得るだろう。そして大きな富を持った集団とそうでない集団が存在することで,貧?富の差が生まれることになる。黒曜石製の石器が流通している時代に貧富の差が果たして存在したのか。実際には多く遺跡で見つかる白滝産(と思われる)黒曜石は,原石で運ばれて来て,その場所で石鏃などの石器へ加工されていったと思われるし,旭川のように良質な黒曜石の原石を採取可能な場所にあった遺跡からは旭川産の黒曜石を石器に加工しており,そういった技術はごく普通に存在したはずである。でも,それでも,ひょっとしたら白滝から,石器と加熱処理までされて加工されて出荷されたものも,少しはあったのかもしれないし,別に白滝に限定しなくて他の場所で加熱処理が偶然発見され技術として確立されたのかもしれない。だとしたらその場所に住んでいた集団に富が集中して・・・・・・。あまりにも仮説が大きくなると結論まで達することができないが,そういった,石器を加熱処理する技術は噂みたいな形で何となく少しずつ伝わったのかもしれないし,もっと派手でおおっぴらに伝わったのかもしれない。実際,試行錯誤してやってみると結構簡単に加熱処理ができてしまう。

ここで注意しなくてはならないことは,この加熱処理した完成度の高い出来上がりは,肉眼では一切確認できないということである。“完成度の高い”という意味は,肉眼では表層部分の変化を確認することができず,電子顕微鏡レベルで観察したとき,黒曜石の表層部分に石器を割るときにできるひっかき傷が存在せず,平滑になっているということである。これが最高の出来であることには間違いないはずであるが,当時マニュアルもない,しかも自然を相手にした道具を使うとなると職人技のカンを働かせて作る訳だから,多少なりとも完成度が落ちる。しかし,それでも強度は上がっているはずである。従って,石器の表面が肉眼でも分かるような少し曇った感じになったもの,すなわち「この石器は被熱した石器である」とか,「加熱した石器である」とか一般的に肉眼で鑑定できるものは,私に言わせれば加熱する時間が長くて,少々失敗したものになっていると考えている(加熱の実験から考察。)。つまり何度も述べるが,完璧に加熱処理ができた石器には肉眼で判定できるような痕跡は残らないのである。

さて,この技術革新の話を黒曜石の原産地調査で訪れた九州の考古学(発掘)担当の学芸員の方々にさりげなくお聞きしてみたところ,すぐに「そのような黒曜石でできた石器の表面を焼いた痕跡のあるモノなんて見たことがない」との回答であった。これは,大昔の人達が石器の表面を焼くという発想が無く,そのような石器自体が存在しないのか,それとも考古学担当の学芸員がそのような焼けた痕跡のある石器の認識がないのか。寒冷地と呼ばれる大地で発見された?石器を焼くという技術革新は,やがて当時の人々に伝搬していくが,その伝搬速度が遅かったのか,又はあまりにも距離的に遠くて伝搬することができなかったのか,又は技術革新が伝搬する頃には既に年代的に黒曜石で作られた石器を利用する必要性がなかったのか,技術革新自体,門外不出だったのか,この他にも様々なことが考えられる。勿論,自分は考古に関しては全くの素人なので,きっと様々な“事情”があっても知らないだけなのかもしれない(どなたか教えて欲しい。)。長野県の考古学(発掘)担当の話では,「全くない訳でもないが少ない」とのこと。でも,大昔の人達が理由はともあれ石器の表面を焼いていたという認識があるのは間違いないようだった(これらは調査に訪れた場所で聞いた話なので,もっと多くの人に聞いたら様々なことを教えていただけ,そこにはきっと自分が考えている以上の重要なヒントが隠されているのだろう。)。

やがて,時代が進み黒曜石製の石器は鉄器へと変わって行く。そのため黒曜石でできた石器の表面に隠された「強化」という先史時代の人達の技術革新は人々の間から忘れ去られて途絶えてしまったかのように思えた。しかし,現在,どこの家庭にもあるガラスには倍強度ガラスの製法という形で先史時代の人々の技術革新が無意識のうちに継承されたのかもしれない???(それでもガラスは割れるけど,大人になってから窓ガラスを割る事はなくなった。)。

おわりに

昨年(平成26年)の4月から旭川市博物館から旭川市科学館へ異動し,学芸業務で資料(モノ)を扱うことが残念ながら皆無となってしまった。しかし,ここの館には電子顕微鏡という優れモノがあることに気付いた。これまでのような北海道教育大学旭川校にあるEPMAを利用した黒曜石の化学組成の分析及び原産地同定とはいかないが,黒曜石で作られた石器の表面に残された先史時代の人達の痕跡を探っていくことができるのではなかろうか。「科学館」という場所では,子どもたち相手に科学の普及だけをしている訳ではなく,そこで新たな対象物から新しい発見をして謎解きをし,多くの人達へ対し科学への興味を惹かせる義務があると私は考えている。博物館と科学館のそれぞれの性質は勤務してみると全く違っており自分自身の存在意義も含めて戸惑っているところがたくさんあるが,良く探せば合致する部分も少なからずある。その僅かな合致する分野,自分に言わせれば「隙間産業」と呼んでいるが,これまで博物館で勤務していたときは,岩石学と考古学のわずかな共通点,すなわち「黒曜石」という「隙間産業」で自分なりに出来る限り貢献してきたつもりである。これからは新しい隙間産業に目を向けて,科学館における自分の存在意義を高め,双方の館の間にある目に見えない大きな垣根を取り払い,新しい時代・世代へ向けて市民も交えた博物館との共存・協働を考えていきたい。

旭川市科学館 学芸員 向井正幸

集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ

集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ