まずはじめに。日本列島での土器の出現

現在日本列島で見つかっている最古の土器は青森県大平山元Ⅰ遺跡で出土した無文土器。この土器の古さは、国立歴史民俗博物館の研究グループによると今からおよそ16,000年前で、類似の土器は関東、北陸、南九州の10遺跡ほどで見つかっているという。北海道では帯広市大正3遺跡で出土した爪形文土器が現在のところ最も古く、年代は約14,000年前とされている。

日本列島で土器が作られ使われはじめるこの頃は、地球規模で温暖期と寒冷期を繰り返しながらも全体として温暖化が進み、氷河期が終わりを迎える時期にあたる。マンモスなどの大型動物が数を減らしはじめるとともに、温暖化によってクリやドングリが実る森林とサケ・マスが遡上する河川環境が現れはじめたとされる時期だ。

人類は変動する自然環境に対応するために、獲物となる動物を追って一定の範囲を遊動するそれまでの生活から、一つの場所に長くとどまりそこで得られる資源を集中的に利用する生活へと、自分たちの生活様式を変化させた。長く同じ場所にとどまる生活のしかた(=定住)が定着していくなかで、身近な範囲でより多くの資源を利用するために、煮沸によって植物質食料(ドングリなどナッツ類)のアク抜きなどを行うことができる土器が作られ使われるようになったと考えられている。

かつてイギリスの考古学者G・チャイルドは、土器の出現を「土器の製作はおそらく人類が科学変化を意識的に応用した最初のできごと」と言い表した。土器で煮炊きすることによって、利用可能な食べ物が増えただけでなく、従来の食べ物を効率的に摂取できるようになったことが持つ意味は、寿命の伸長や人口の増加など、その後の人類史にとって非常に大きかったと考えられている。

なぜ土器を研究するのか?

土器の材料は粘土。たいていの場所で身近に手に入れることができる粘土を材料とした土器は、石器と並んで日本列島全域で最もふつうに発見される考古学の資料だ。

可塑性に富む粘土から作られる土器は、形や文様を自由に造形することができる。このため土器の形や文様、またそれらを作る技術には、時期・時代や地域の違いによる変化が表れやすい。その一方で、一定の時間的・空間的な範囲内では、形・文様・技術を同じくする土器のまとまりが見いだされる。考古学者が、場合によっては小さな土器の欠片からでも、それがどの地域のどの時代の土器なのかを言い当てることができるのはこのためだ。この土器の形・文様・製作技術のまとまりは、「文化」や「集団」として解釈されることもある。

「時代のものさし」を組み立てるために、あるいは移動や交流といった地域間の集団関係を読み解くために、土器は多くの考古学者によって研究されている。

北海道の押型文土器

このように土器には時期や地域によって非常に多様な形や文様が見られる。

縄文時代の前期末~中期前半の北海道北東部では、彫刻を施した丸棒を土器表面に押し付け回転させることで、「押型文」と呼ばれる特徴的な文様がつけられた「押型文土器」を見ることができる。

縄文土器にみられる一般的な「縄文」は、繊維を撚ってつくった縄を土器表面に押し付けながら縦横に回転させることでつけられている。これに比べると、彫刻を施した丸棒でつけられる押型文は極めて変わった文様に見える。北海道における考古学研究の比較的早い段階から注目されてきた所以である。

そして、この見た目の奇妙さ、北海道北東部で多く発見されるという分布の特徴から、この押型文土器を作り使った人々は大陸・沿海州に出自をもつ集団ではなかったか、あるいはそのような集団と北海道の人々との交流があったのではないか、という解釈がなされてきた。

しかし1980年代以降、大規模な発掘調査が多く実施されるようになることで良好な資料が増え研究が進展してくると、押型文土器は北海道で見られる縄文土器群の一連の変遷に無理なく位置づけることができる、という見方がなされるようになった。

土器の材料となる粘土に多量の砂を混入する土器づくりの作法、器の形、施文具(文様をつける道具)を回転させて文様をつける手法といった押型文土器に見られる特徴は、北海道の前後する時期に見つかっている縄文土器とは共通する一方で、大陸の土器との共通性は見出しがたい、というのが主な論点だ。

押型文土器の出現を、大陸からの集団の移動あるいは彼らとの交流による結果と位置づけるのか、あるいは北海道内での一連の変化によるものと位置づけるのか。今日までの研究と資料状況からみて、後者の考え方の方により説得力があるように思われる。

少しだけ研究の紹介

土器という考古学の資料から、それを作り使った人々の社会の様子や集団関係を読み解こうとする場合、土器の製作技術に注目することが有効であることが知られている。

土器の製作技術は、単なる器形や文様の見た目といった外面的な情報よりも模倣がされにくく、作り手の意識無意識にかかわらず、作り手が体得している集団の技術伝統を示す可能性が強いのだ。

そこで、北海道北東部で見つかっている押型文土器の文様を施文するために使われた施文具に注目し、それがいったいどういったものであったのかを復元した。完成品の土器からはうかがい知ることが難しい、したがって特定の土器製作技術の伝統を示す可能性がある、施文具の在り方を整理することで当時の集団関係の一端を推測することが目的だ。

施文具復元の具体的な方法を以下に説明する。

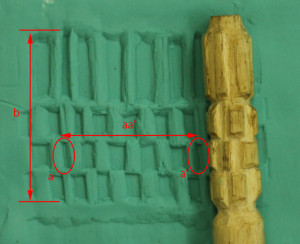

資料を丹念に観察すると、凹みの部分(図8a、a’)が土器の表面に一定の間隔をもって繰り返し現れていることがわかる。同じ凹みが一定の間隔で繰り返し現れるということは、その文様が施文具を回転させて施文されていることを示している。このとき、凹みと凹みの間隔の長さaa’を円周率約3.14で割ることにより、施文具のおおよその直径を割り出すことも可能だ。

さらに、文様と文様とが重なり合っていない部分を探しだすことにより、施文具の長さ(図8b)も確認できる。

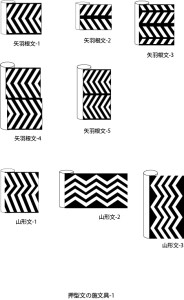

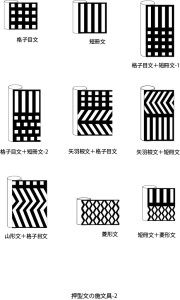

このようにして割り出した直径・長さと同じ寸法の丸棒を用意し、木版画の要領で、土器表面に見られる文様の凹部を残し凸部を削ることで施文具の復元を行った。北海道北東部の6遺跡から出土した77個体の押型文土器について、それらの文様の施文具を復元したのが下図である。

復元した施文具を見てみると、どの押型文の施文具も直径はおよそ1~1.5㎝で共通する一方、一つの施文具に彫刻された文様の種類の数と施文具の長さには、地域による顕著な違いが認められた。

道北地域(旭川市忠和遺跡、深川市納内3遺跡、士別市多寄遺跡、名寄市日進33遺跡)から発見された資料では、「矢羽根文」や「格子目文」など、一つの種類の文様だけを彫刻した施文具を使っている例が多く見らえる。そのことを反映してか、施文具の長さは平均1.7㎝と短いものが目立つ。

一方、道東地域(北見市常呂川河口遺跡)で出土した資料からは、「矢羽根文」+「格子目文」というように、二つ以上の種類の文様が一つの施文具に彫刻された例が多く見られる。施文具の長さは平均5.7㎝で、道北地域のものと比べると約三倍の長さである。一回の動作で二種類の文様を組み合わせた文様を施文することができる。

施文具にみられるこのような地域差からは、北海道北東部全域で同じ製作技術にのっとって押型文土器が作られていたわけではなく、それぞれの地域でそれぞれの土器製作技術をベースにしながら押型文土器が作られていた状況がうかがわれる。

少なくとも、押型文土器を携えた大陸に出自をもつ集団が北海道北東部に移住してきた、という状況は以上の分析からは想定しづらい。

おわりに

やや引いた目線で土器の全体形や文様を観察したり、時には視点をぐっと近づけてルーペを使いながら細部をじっくり観察したりしていると、その土器を作ったはるか数千年前の人々の息づかいが感じられ、彼らに対して妙な親近感が芽生えてくる。

土器の表面をびっしりと文様で埋めていく過程で、つじつまが合わなくなったため(これがけっこう難しい)その部分をスリ消して誤魔化した(ように見える)跡などを見つけると「あーこの人やっちゃったな」と思ったり、どのような方法でつけられたのかよくわからない痕跡を見つけたときには、親愛の情をこめながら「連中、なんかやってるな」と思ったりする。

そして、現在の産業社会に生きる私たちとは全く違った方法で北海道の自然環境に適応し、そこで生きた彼らの生活のしかた、文化、世界観はいったいどんなものだったのだろう、という思いにかられる。

このように地域の考古資料は、はるか数千年前にここで暮らした先人たちと現在を生きる私たちとをつないでくれるかけがえのない地域の財産といえるだろう。

〈士別市立博物館 主事・学芸員 森 久大〉

集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ

集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ