北海道博物館では、この夏、特別展「幕末維新を生きた旅の巨人 松浦武四郎 —見る、集める、伝えるー」を開催しました。この特別展は北海道150年事業、松浦武四郎生誕200年記念として、三重県総合博物館、北海道立帯広美術館の3館の巡回展として開催しています(現在、帯広美術館で特別展が開催中ですので、ぜひ、ご覧ください)。

さて、〈北海道の名付け親〉と呼ばれる松浦武四郎(1818-1888)。伊勢国(現三重県松阪市)で生まれ、幕末期にロシアとの国境問題で揺れた北海道を6回踏査し、アイヌ民族の生活状況などを克明に記録したことはよく知られています。

一方、北海道は、約1億年前に生きていたアンモナイトの化石が豊富に産出することでも知られ、たくさんの研究が今もなされています。実はこの松浦武四郎、北海道での踏査の中で、アンモナイトを見つけ、記録に残していることは知っていたでしょうか?

今から150年以上前の古文書に記される、1億年前のアンモナイトについて少しふれてみたいと思います。

松浦武四郎は、1856年9月と1858年8月に、現在の浦河市街の近郊を流れる向別川の河口を通過した際の紀行文で、「南瓜石」として、アンモナイトのことに記述しています。

武四郎によれば、当時の向別川は川幅25~27メートルで、河口の東岸は「赤岩崩平」(赤岩の断崖)で、西岸は砂岸であり、東岸には、ところどころに「埴土」(粘土質の土)のある箇所があって、そこから「南瓜石」が出ると記しています。

1856年の紀行文には、自分が得たものは周囲45~48センチメートル、6~9センチメートル、60センチメートルほどで、ウラカワ会所には90センチメートルもある大きなものもあった、と記してあります。また、1858年の紀行文には、色は「赤き」もの、「青黒き」ものがある、アイヌは「南瓜の化石」と呼んでいるが、自分は大昔の「螺の化石」(巻き貝の化石)と思う、とあります。

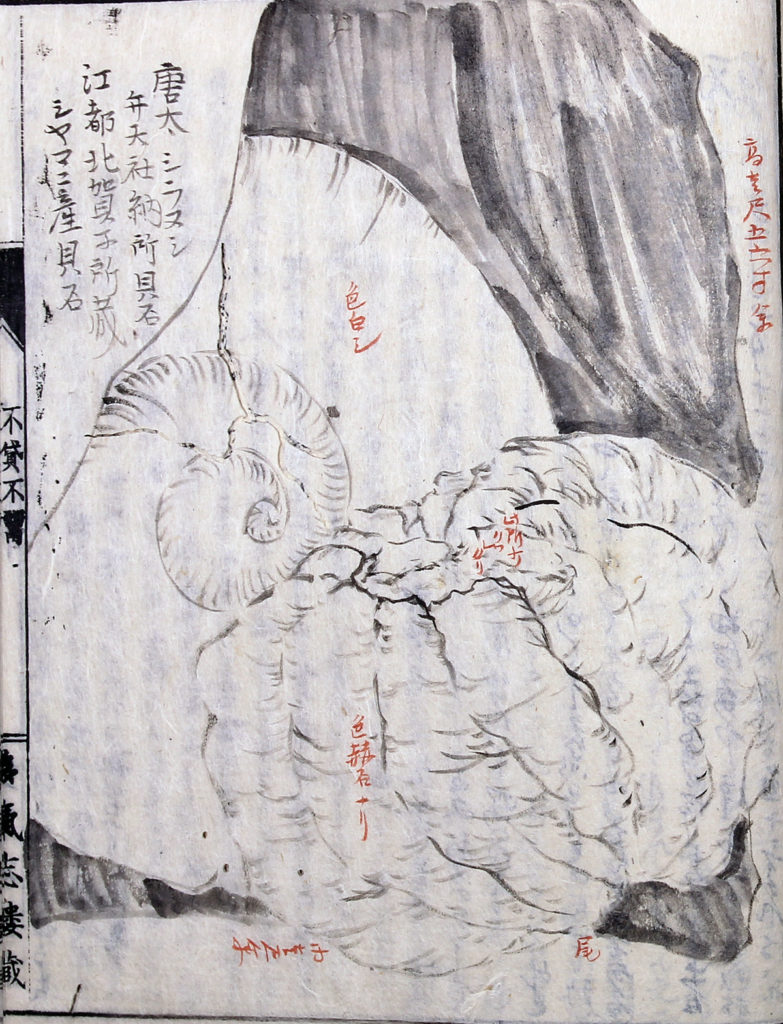

加えて、1852年頃にまとめた『蝦夷婆奈誌』では、江戸の友人の所蔵品であった「南瓜石」について紹介しています。その石は、「シヤマニ川」(様似川)上流から流れてきたもので、色は赤く、上部に「貝の殻」が付着し、割ってみると「南瓜」のような穴が空いていたと記しています。

では、武四郎が見たアンモナイトは、どのような種類だったのでしょうか?

浦河地方に分布する地質を調べると、向別川および様似川沿いには、アンモナイトが見つかる約1億年前の白亜紀の地層が分布しています。その中でも、「南瓜」のようなずんぐりとして丸っこい形をして、かつ大型になる種類は、パキディスカス科に属するアンモナイトがあげられます。

実際に、化石の産出記録を調べてみると、この地域では、アナパキディスカスやウラカワイテスといったパキディス科に属するアンモナイトが報告されています。下の写真は、浦河地域から見つかったパキディス科のアンモナイトです。どうでしょう、なんだか「南瓜」の形に見えてきませんか?

ちなみに、向別川と様似川沿いに分布する地層は、同じ白亜紀でも堆積した時代が異なっています。向別川沿いでは、パキディスカス科のアンモナイトが見つかる可能性は十分考えられますが、様似川沿いでは、これらの種類が生きていた時代よりも古い時代の地層しか分布していません。

古文書をもう一度確認すると、向別川のアンモナイトは武四郎が実際に歩いて得たものである一方、様似川のものは友人の所蔵品について紹介したもので、いわゆる伝聞話です。したがって、もしかしたら様似川の「南瓜石」は、そこで見つかったものではなかったのかもしれません。それこそ、松浦武四郎のように、様似川を歩いて調査しなければ分からないことではありますが……

<北海道博物館 学芸員 栗原憲一・三浦泰之>

集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ

集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ