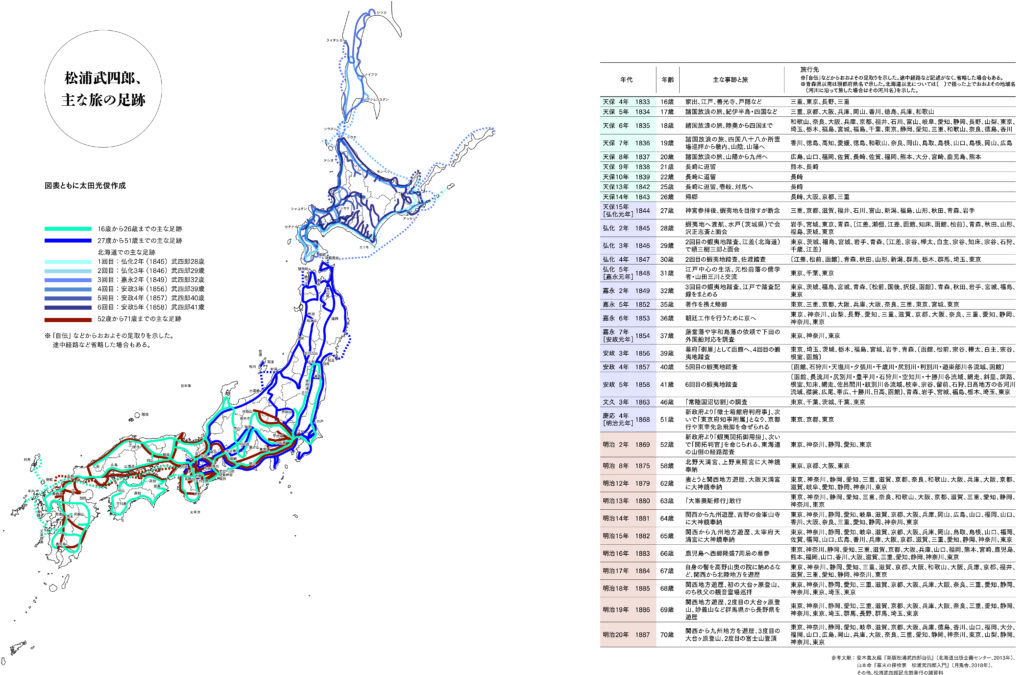

2018年、北海道では、過去をふりかえり、より良い未来を展望する機会とするべく、「北海道150年事業」が行われています。そのキーパーソンは、〈北海道の名付け親〉松浦武四郎(1818~1888)です。現在の三重県松阪市に生まれ、ロシアとの国境問題で揺れた幕末期の北海道を、一介の志士として3回、幕府の「御雇」として3回、計6回にわたって踏査し、アイヌ民族の生活状況などを克明に記録したことで知られています。

この夏、北海道博物館では、そんな武四郎の生涯を紹介するために、特別展「幕末維新を生きた旅の巨人 松浦武四郎―見る、集める、伝える―」を開催しました。

今回のコラムリレーでは、特別展のサブタイトルにも挙げた、「見る」、「集める」、「伝える」というキーワードをもとに、北海道命名150年を迎えた今、武四郎の生き方から何を学べるのか、考えてみたいと思います。

なお、武四郎の生涯については、2017年のコラムリレーでもご紹介しました。あわせてご覧ください。

武四郎は、蝦夷地と呼ばれていた北海道への6回の踏査を始め、青年期から最晩年に至るまで、精力的に日本各地を旅して回りました。旅は「見る」と言い換えることが出来ます。生来の知識欲に加え、実地での見聞は、武四郎を大きく成長させたと考えられます。

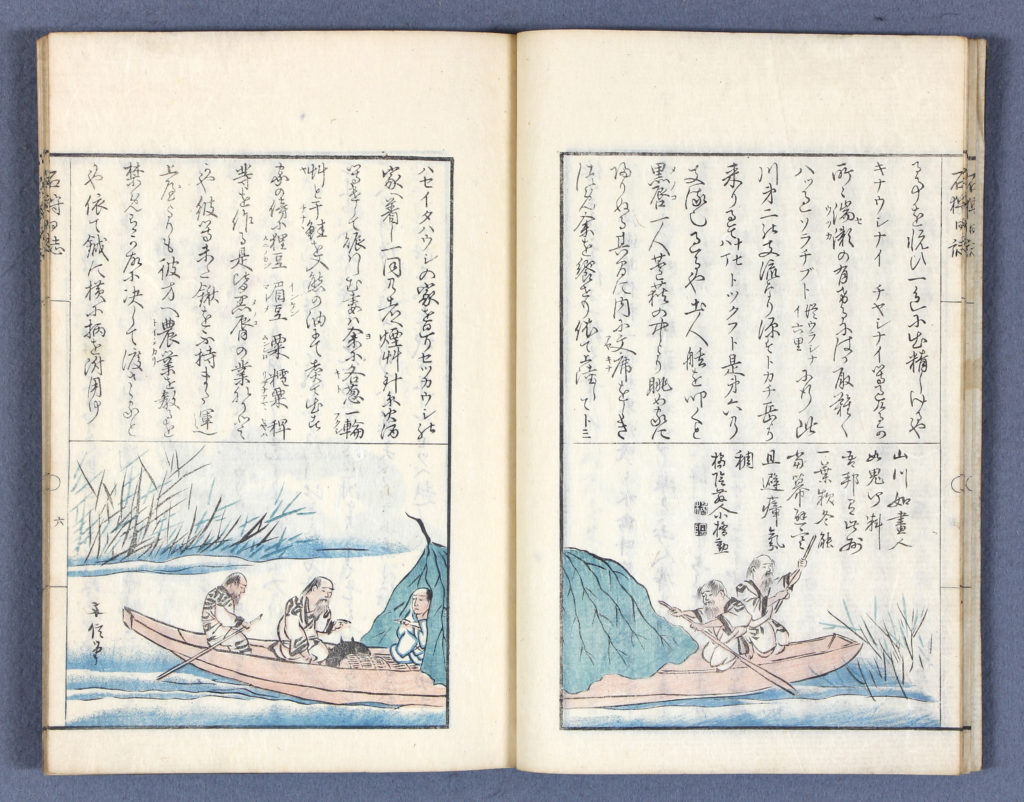

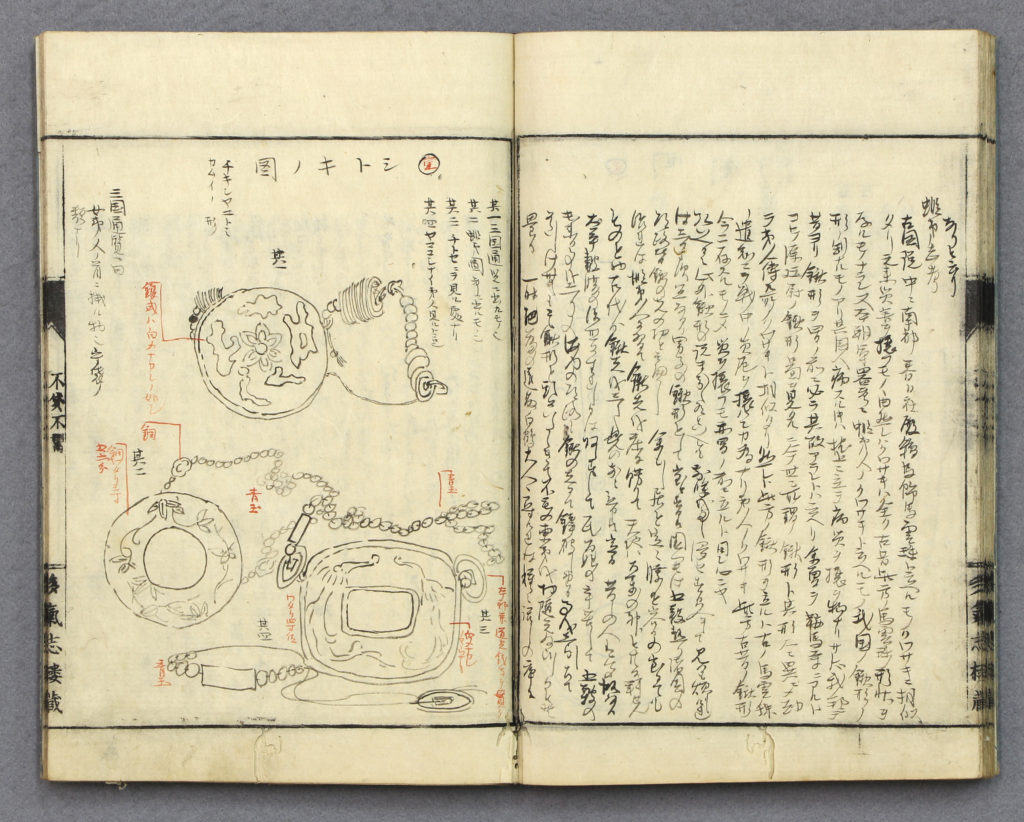

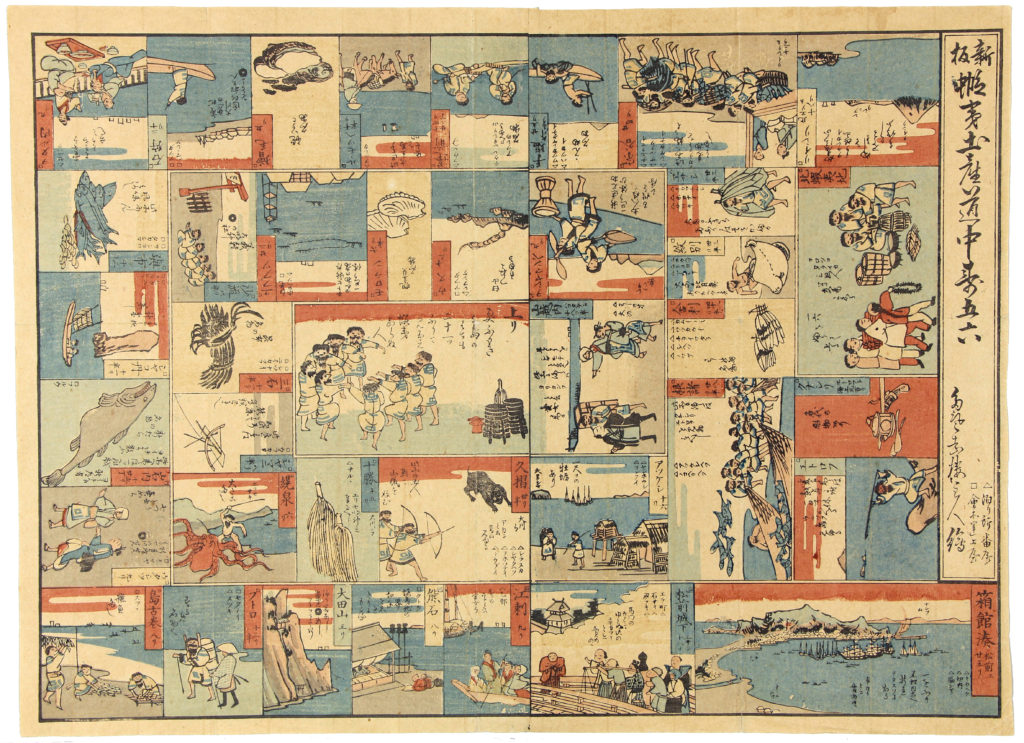

旅の繰り返しは、自身の見聞を「集める」ことにほかなりません。筆まめな武四郎はその見聞を記録としても集めました。蝦夷地の踏査で言えば、目にした風景をスケッチし、案内役のアイヌ民族から聞いた地名を書き留め、蝦夷地の各「場所」に備えられていたアイヌ民族の人別帳も克明に書き写すなどしています。また、一介の志士としての前半3回の踏査の後にまとめた『蝦夷日誌』には、自身の見聞に加え、古い蝦夷地関連文献からの抜粋記事も豊富に引用されています。まさに、自身の見聞を交えた蝦夷地情報の集積と言えます。

また、武四郎がまとめた旅の記録の多くは他人に読ませることが前提になっていました。アメリカやロシアが幕府に開国を求めるという社会情勢の中、『蝦夷日誌』を、尊王攘夷派の志士たちから期待を集めていた水戸藩にまずは献上したように、自身の見聞、そして、それに基づいた意見を人に「伝える」ことにも情熱を傾け、蝦夷地をめぐるロシアとの国境問題や、松前藩の統治下でアイヌ民族が置かれていた悲惨な状況に警鐘を鳴らしました。また、幕末期から蝦夷地関係の出版物を本格的に刊行したことも、蝦夷地の状況を広く社会に伝えようとしたことの表れです。

蝦夷地のことに限らなくても、武四郎は、幕末の動乱の中、黒船来航情報や江戸の世相に関する情報などを精力的に集め、それを友人・知人に手紙などの形で提供しました。長州藩の吉田松陰が、世の中の新しい情報を得ようと思えば武四郎と付き合うのが良い、と評したように、「蝦夷地通」だけではなく、「情報通」としてもその名が知れ渡っていました。

自分の目で見、耳で聞き、生の情報を集めること、そして、その他の情報も可能な限り網羅的に集めた上で、自身の見聞と照らし合わせつつ、物事を考察し、自分の意見を組み立てること。武四郎が残した記録類を眺めると、そんな、ある種、当たり前な行為の重要性を再認識させられます。

北海道命名150年目、かつて武四郎が実践したように、私たち一人一人が自分の目や耳でさまざまな情報を集め、その上で、北海道の過去をふりかえり、より良い未来を語り合えるような機会にすることが出来ればと考えています。

(北海道博物館 学芸員 三浦泰之)

集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ

集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ