〜溜まりゆく「標本化待ち」の動物たち〜

「オホーツクミュージアムえさし」には毎年、交通事故・バードストライク・漁業による混獲・駆除…etc…、実に様々な理由によって死んだ野生動物が持ち込まれる。こうした動物の死体は、町の生物相を解き明かす地域研究にはなくてはならない資料である。

必要なデータを取った後は「いずれ予算がついたときに…」と冷凍庫の中で保管しているが、剥製や骨格標本を専門業者へ外注するには高額のため予算が付きづらいのが現状だ。

もちろん、私自身が手を動かして標本化はしているものの、自作の剥製は展示できるクオリティには達しておらず、骨格標本は私一人では生産性に限りがある。そのため、野生動物の死体が集まることで生物の基礎的情報は蓄積されていくものの、それを展示へ活かしきれない状態が続き冷凍庫には数多くの「標本化待ちの動物たち」が溜まっていく状態だった。

〜地元の高校生が骨格標本づくりにチャレンジ〜

そんなとき、地域の動植物の観察などを一緒にやっていた、地元「枝幸高校」の総合文化研究部の部員たちが、骨格標本作りに興味を示した。きっかけは、当館に展示している7mを超える「シャチ骨格標本」と「アカウミガメ・アオウミガメの骨格標本」だったようだ。

私自身、動物生態学(特に魚類)が専門であって骨格は素人同然だったのだが、こうした骨格標本作りに携わることで骨格の機能性や美しさ、進化の欠片を見つけることができ、骨格化する際に出る腐敗臭をすっかり忘れてしまうほどの感動があった。

こうした、経験談がもしかすると高校生たちに届いたのかもしれない。驚くべきことに、女性の部員から「骨格標本づくりをやりたい!」という声が上がった。

〜地域の技術を活用し、高校生が初めて取り組んだイシイルカの骨格標本〜

部員の数は5名だったが、それぞれ一人ひとりが1つの生物の死体と向き合うと挫折するかと思い、最初は互いが励ましあえるよう共同作業ができる少し大型の生き物に取り組んだ方がいいかと考えていた。

そこで、部員たちの友達が地元の港で釣りをしていて拾った(!)、鮮度のいい1.2m程度の「イシイルカ(イシイルカ型)Phocoenoides dalli (True, 1885)」の幼獣を冷凍庫に保管していた。これを彼らの骨格標本作りの最初の仕事にした。

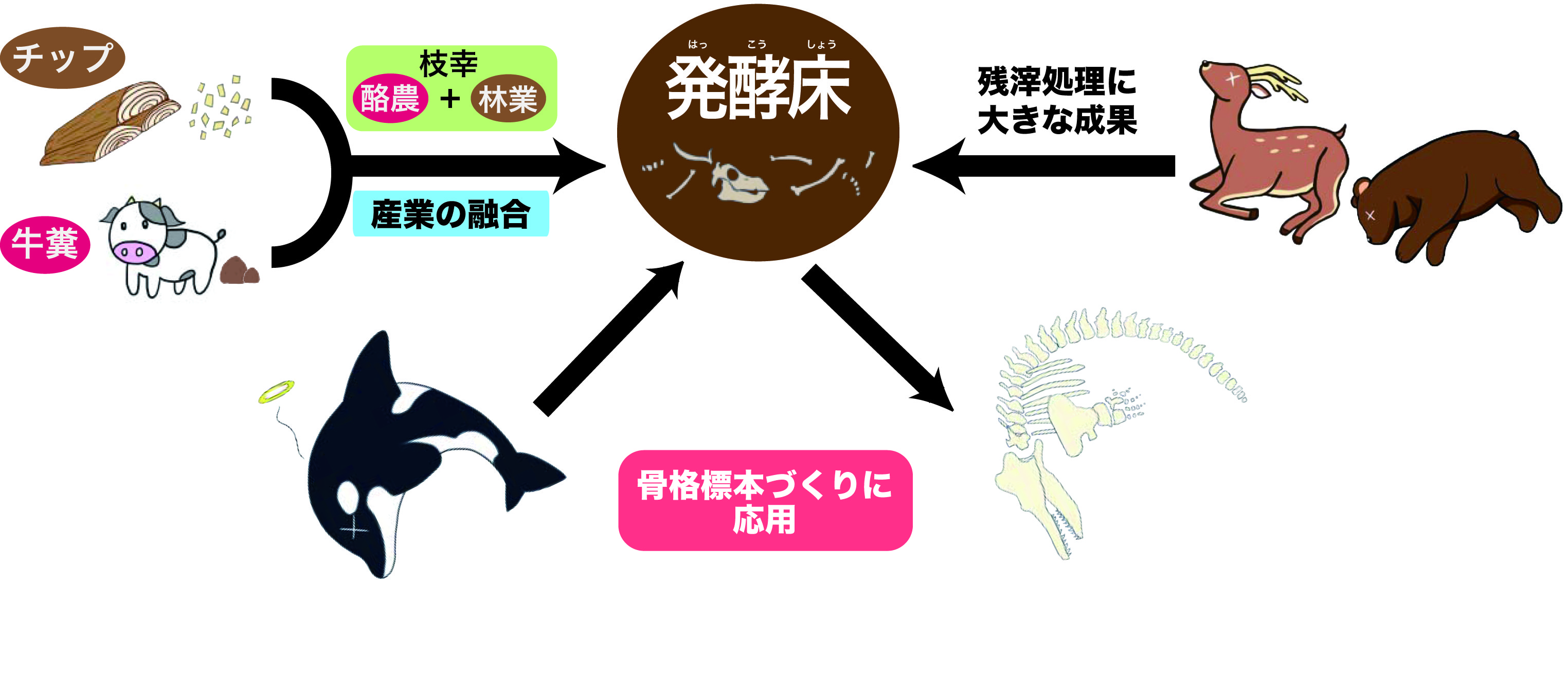

また、せっかくなので彼らには枝幸町が持つ特許技術「枝幸式発酵減量法」を使ってイルカを骨格化してもらうことにした。この方法は、当館に展示している7m程度の「シャチ骨格標本」を作る際にも活用しており、大まかな除肉をした後ではあったが2週間程度で殆ど骨だけの状態にすることができた技術だ。

「枝幸式発酵減量法」とは、チップ化した木材と牛糞との攪拌物をつくり、その中の好気性細菌の働きを活性化させることで攪拌物の中に入れた動物の軟組織を分解し除肉する技術である。この技術によって、町は毎年駆除されるエゾシカ等害獣の残滓を大幅に減らしコスト削減に大きな成果を上げていた。

こうした地域独自の技術も取り入れることで、生徒たちにとってはかなり充実した学習内容になったのか、作業始めは部員たちは戸惑いながら作業をしていたものの、イルカの標本づくりを終えそうな時には、すでに当館の動物保管リストを見ながら「次はカラスかな!」「ネコもいいよね!」「カメの甲羅の中身ってどうなってるんだろう?」と、なんとも頼もしい(?)声が聞こえてきた。

〜生徒たちの成長〜

標本づくりも7〜8回と回数を重ねると、ウサギやタヌキくらいの大きさの動物なら1日で骨だけにする実力がついてきた。また、生徒たちは動物の動きを再現するために、スマートフォンなどで動物の動画を何度も確認しながら躍動感あふれる骨格標本を組み上げていった。

〜そして、展示へ〜

こうして約10回の活動を終えて、生徒たちが組み上げた骨格標本の数は20個体にもなった。これに、私個人が製作した10個体ほどの標本を合わせると数としては一つの展示コーナーを作るには十分なものになった。そこで生徒たちに自然系展示室の常設展1コーナーを一緒に作ってもらうことにした。

作業は、コーナーの展示壁づくりから始まり、そこに展示台に固定した標本を取り付けていく。

「幼稚園児の身長は、これくらいじゃない?」

「このコーナーが目立ちすぎると動線が崩れるよ。」

など、生徒たちが意見を出し合い、協力しながら作り上げていった展示は、「オホーツクミュージアムえさし」でしか見る事のできない

「枝幸の人たちが、枝幸のもので作った、枝幸オリジナルの展示」

となったに違いない。

〜展示完成後のこと〜

展示が完成すると製作した生徒たちが友達や家族を連れて来館し、それぞれ自らが作った標本について誇らしげに解説をしていたことが印象的だった。

また、展示を見に来た地元の方々の中には「私も展示作りに携わってみたい」という人も現れ始めた。今後、こうした地元の人々を取り込んでいくことができれば、新しい「博物館づくり」の流れを作ることができるかもしれない。

<オホーツクミュージアムえさし 学芸員 臼井 平>

集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ

集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ