六花亭製菓の「マルセイバターサンド」。北海道の銘菓としてとてもよく知られたお菓子だと思います。

この「マルセイ」とはもともと、十勝内陸部に初めて集団入植をはたした開拓結社「晩成社」が用いたバターの商標でした。晩成社の「成」字をマルで囲み、「マルセイ」としたわけです。

明治16(1883)年に帯広に入植した晩成社は、畑作のかたわら酪農も試みバターを生成しました。そして「マルセイバタ」と銘打ち本州へと売り出したのです。

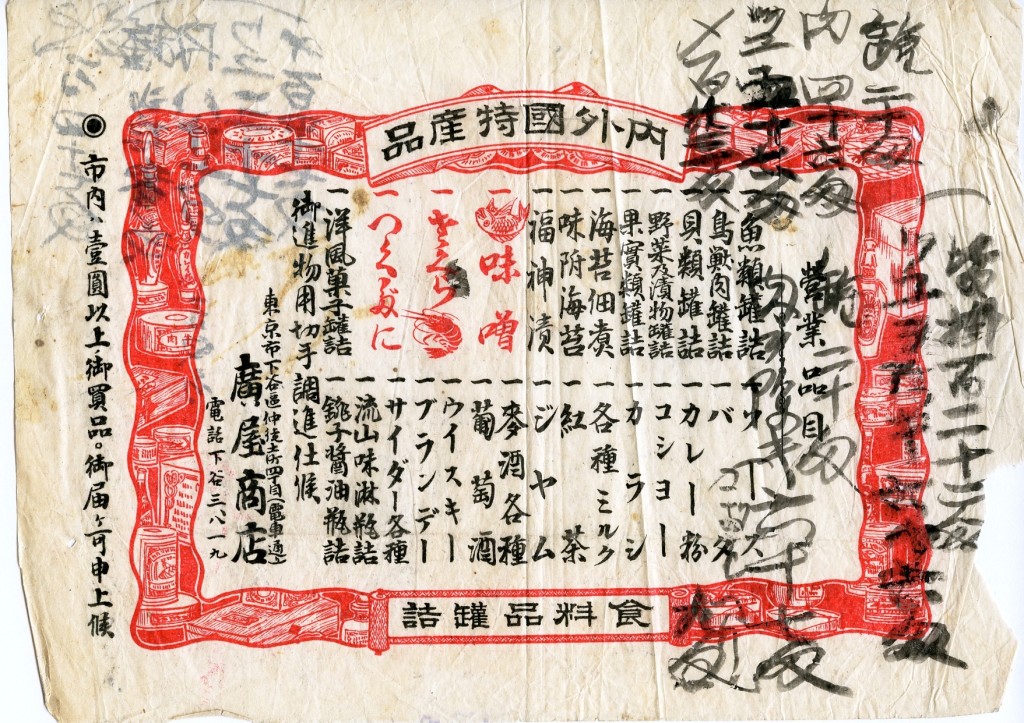

本コラムでは、この「マルセイバタ」製造の経過や様子といったものを、帯広百年記念館に所蔵される文献史料から探究してみようと思います。(下の画像:帯広百年記念館蔵「マルセイバタ」ラベル)

販売までの経緯

「マルセイバタ」はいつ頃から作られるようになったのでしょうか。社の主導者依田勉三の日記や、晩成社の営業報告から探ってみましょう。

明治34(1901)年ころの依田勉三の日記を見ますと、彼が乳業に興味を寄せていることがわかります。2月には人を雇って搾乳人の研修を積ませていますし、9月〜10月ころには函館でバターを購入したり、搾乳機の見学をしています。そして『晩成社営業報告』によれば、明治37(1904)年には、バター製造のための器具を用意、翌38年にはバターの製造技師を雇い生産をスタートさせました。販売を始めたのは39年で、収入金602円弱を得たとあります。

このように、明治30年代後半からバターに興味を寄せ、明治末ころから製造・販売を本格化したことがわかります。なお、バターの製造場所は、十勝沿岸部にあった生花苗牧場でした。

バターラベルの謎

帯広百年記念館は、晩成社が使用した「マルセイバタ」ラベルを76枚所蔵しています。このラベルがもとになり、六花亭の銘菓「マルセイバターサンド」包紙のデザインが生まれました。しかし、ラベルだけが残り「マルセイバタ」の商品としての形態を示す直接的な証拠は残っていません。ですから、残された史料から「マルセイバタ」の姿形を想像しなければなりません。

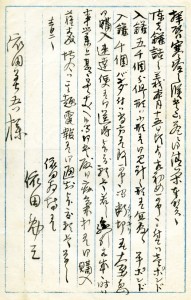

帯広百年記念館蔵『東洋水産森和夫氏寄贈晩成社関係資料』は、この謎にヒントを与えてくれる史料です。『森氏資料』は、手紙の宛先などを考えるに本州で収集されたと考えられ、晩成社の牛肉・バターなどの製造に関わる史料が主な内容を占めます。そのなかに、十勝在住の依田勉三から東京在住の弟・善吾に対して「1ポンド缶を作る予定であるから、裁断器を至急送ってくれ」と伝える書状があります(右の画像)。

この「1ポンド」について考えてみましょう。1ポンドはグラムに換算すると453.59gです。そして、依田勉三の日記には缶について水で測って容量を決めたという記事が出てきます(『備忘』明治42年9月17日条)。水で測ったわけですから、1g=1㎤と考えることが出来ます。

さて、残されたラベルは縦5.8m、横31.4cmの長さです(横の長さは本当は33.3cmなのですが、直径を出すための円周率の計算を考えて、糊しろの長さを差し引いています)。このラベルを巻くことで、おおよその体積を求めることが可能です。

ぐるりと巻きます。すると高さ5.8cm、直径10cmの円柱が出来上がります。ここから体積を出すと、5×5×3.14×5.8=455.3㎤になります。1ポンドの水の体積は453.59㎤でしたから、残されたラベルから求められる体積と史料からわかる体積とがほぼ一致するのです。ここから、晩成社では1ポンドの缶を用意し、それにラベルを貼付けて製品としていたことがわかります。

せっかくなので、工作が得意な職員に依頼し、バター缶を再現してもらいました。

「マルセイバタ」はどこに売った?

十勝は明治30年代から入植者が増加し人口も増えていきますが、バターのような西洋の嗜好品を販売できるほどの市場はなかったと考えられます。「マルセイバタ」は東京の人々をターゲットにして販売されたようです。それを示す史料を『森氏資料』から見てみましょう。

これは広屋商店という食料雑貨店のチラシで、『森氏資料』に含まれる史料です。広屋商店では各種の酒や「ソース」「カレー粉」「紅茶」「ジャム」など西洋のものを含めた食料雑貨を広く揃えており、そのなかに「バタ」の姿も見えます。『森氏資料』は晩成社の牛肉やバターに関わる史料がまとまって残されたものですから、この広屋商店も晩成社の取引先(卸し先)の一つであったと想像できます。

広屋商店の住所は東京市下谷区仲御徒士町四丁目とあります。これは上野駅の南口付近に位置します。すなわち、東京でもかなり栄えた場所で店舗を構えていたのです。こうした場所には、バターをはじめとする西洋の嗜好品を買い求める人々も多くいたでしょう。十勝で作られたバターは、遠く東京上野まで運ばれ、様々な食料雑貨と相並んで、いわゆる「ハイカラ」な商店で売られていたのです。

「お得意先」の構築と依田家

次に、東京の富裕層に対する商売を行ない得た背景を考えてみましょう。

晩成社の主導者依田勉三は伊豆の生まれで、生家依田家は近世期には豪農として繁栄した家でした。明治期の依田家の当主は勉三の兄である佐二平。佐二平は第一回衆議院議員に選出されたほか、養蚕業や海運業に携わり、さらにそうした産業組合の要職を歴任した人物です。佐二平の政財界における人脈は、十勝のバターを富裕層に売り込む際に重要性を帯びていたことと思われます。

また先ほどの1ポンド缶に関する手紙に代表されるように、十勝にいる依田勉三は、東京在住の弟善吾とよく連絡を取り、販売戦略を練ってバター販売を行なっていたようです。兄佐二平の人脈、弟善吾の東京での活動なくしては、十勝におけるバター製造、販売は成り立たなかったでしょう。

大戦景気とバター販売の終焉

晩成社のバター販売は、大正7(1918)年を最後に停止されました。この理由を、『晩成社営業報告書』から探ってみると、以下のような記述を見ることができます。

本年ハ手不足且賃金ノ昂騰加フルニ飼料ノ暴騰為メニ製造ヲ見合ス強テ製造セントセバ益ナク損ナルガ如シ故ニ製造ヲ中止ス

史料によれば、人不足に加え人件費の高騰があり、かつ飼料の暴騰も起こり、バター製造の採算性が取れなくなったとあります。

これらの現象は何故発生したのでしょうか。恐らく、第一次世界大戦による大戦景気が影響しています。第一次世界大戦より工業生産の需要が高まり、労働者が工場のある都市部に集中し始めました。また穀物をはじめとして諸物価が何倍もの値に高騰しました。大正7年は、そんな大戦景気のまっただ中でした。

この時代は、造船業・運送業で大もうけした「船成金」が登場した時代でした。十勝では農産物で大もうけした「豆成金」「でんぷん成金」が登場します。この一方で、都市から遠い十勝生花苗において飼料で牛を育てバターを生産していた晩成社は、逆に大戦景気のあおりを受けて、バター製造を止めてしまったのです。

おわりに

晩成社や依田勉三は、小学校の郷土学習に登場することもあり、十勝管内には広く知れ渡った存在です。

本コラムでは残された史料から、実家の兄弟の力を借りて東京にバターを売り込んだり、第一次大戦の影響を受け製造中止に至ったりという姿を見てきました。一般に郷土の開拓者として知られる晩成社・依田勉三ですが、バター販売においては十勝という範疇に限定されずに出来事が展開していたことがわかります。

十勝の人やモノはどのように他の地域とかかわってきたのか。晩成社のバター販売のような、史料が物語る人やモノの活発な動きを追究し伝えていくことが、私の目下の課題であると考えています。

〈帯広百年記念館 大和田努〉

来週の投稿は、浦河町立郷土博物館の吉田正明さんです。お楽しみに!

集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ

集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ