博物館に勤めていると、「畑仕事をしていたら出てきたもの」と言って、地域の方が黒曜石でできた矢じりや磨製石斧といった考古資料を職場に持ってきてくれることがあります。大抵の場合、ミカン箱や菓子箱に詰められた状態で、時には長年の畑仕事で収集した大量の資料を標本箱に丁寧に張り付けた素晴らしいコレクションが持ち込まれることもあります。

石の矢じりが畑の中から見つかることは、9世紀に編さんされた『続日本後記』にも記述があり、かなり古くから人々の間で認識されてきました。当時の人々は、雷雨を伴う長雨の後に畑の中で黒光りする黒曜石製の石器や磨製石斧を天から人外の存在が降らせたものだと考え、「天狗の飯匙」や「雷斧石」などと呼んでいたといいます。これらの出土品が、はるか昔の先人たちが遺した人工物であり、日本列島の人類史を語る学術資料として扱われるようになるのは、明治以降に近代科学としての考古学が確立してからのことです。

時代は下り、1970~80年代以降に急増した大規模開発に伴う緊急発掘調査によって蓄積された膨大な出土資料を基に、考古学の研究は飛躍的な進歩を遂げ、日本列島の先史文化の姿がかなり具体的に示されるようになってきました。しかし、それ以前には、畑から耕作中に見つかる断片的な資料が考古学研究の中で重要な役割を果たした時代がありました。北海道では明治以降の近代化によって原野が切り開かれ耕地化が進む中で、多くの学史的な資料が畑の中から発見されたのです。

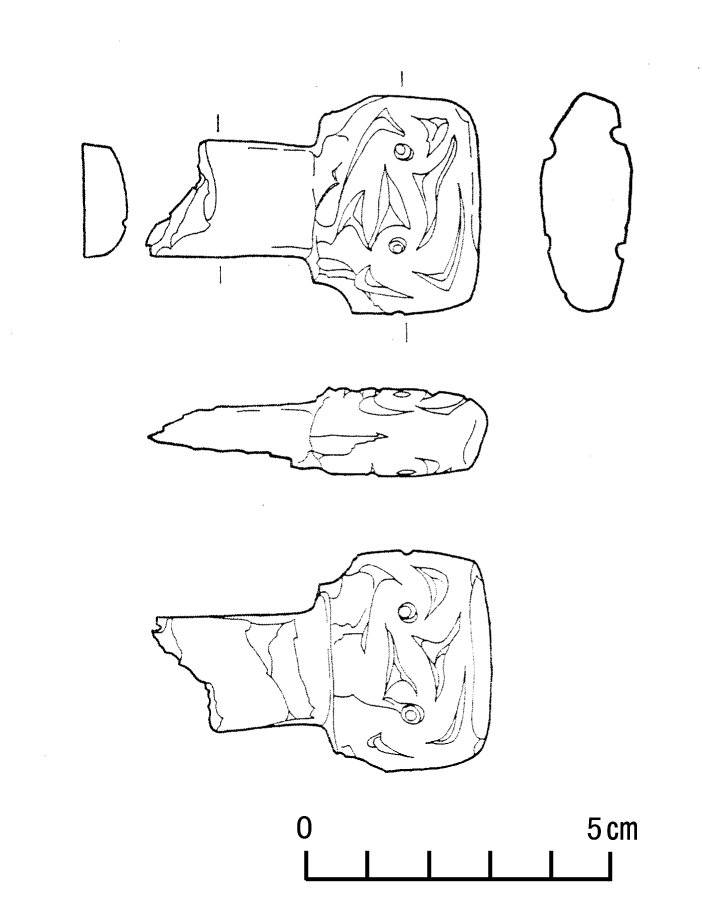

北海道開拓記念館(現北海道博物館)の学芸員(当時)野村祟氏が1983年に『縄文文化の研究9 縄文人の精神文化』の中で紹介した、十勝の清水町北熊牛1遺跡出土品も、そのような資料の一つです(写真、図)。この資料は、縄文晩期の東北地方〜北海道で主に見られる石剣・石刀の柄の部分であり、現存部の全長5.7㎝厚さ1.5㎝、素材の硬質頁岩を丁寧に磨いて作られています。表裏両面に三叉文が掘り込まれていて、年代は縄文晩期後半に位置づけられています。それまで、この種の石器の分布の北限は小樽周辺〜むかわ町とされてきましたが、日高山脈を越えて道東にまで分布が広がることが明らかとなりました。

上川郡清水町で農業改良普及員として勤務していた榎波 博 氏が勤務中に立ち寄った畑で発見したもので、郷土史に興味を持っていた氏が1981年春に野村氏のもとに持ち込み、その資料的価値が明らかとなりました。その後も榎波氏が所有していましたが、氏が故人となったため2018年5月にご子息から帯広百年記念館に寄贈され、現在は同館で収蔵しています。

1970〜80年代にかけてトラクターの導入が進み耕作深度が格段に深くなったため、また大規模農地再編事業によって、昔は土器・石器が拾えた畑でも、今ではほとんど見つからなくなったといいます。また、農業経営者の世代交代が進んだことで、その畑で土器・石器を拾えたという事実自体が忘れられつつあるようです。北海道150年の間に、身近な場所で考古資料を採集し、先史文化に親しむことができた環境が急速に失われてきました。 ところが先日、先任の学芸員との会話の中で、トラクターの普及で農家の方々が直接畑を歩かなくなったため発見率は下がったが、実際に歩いて見ると今でもそれなりの量の土器・石器を拾うことができるのだということを聞きました。学芸員や農家の世代交代のなかで、忘れられ見落とされているだけで、今も貴重な考古資料が畑の中から顔を出し、発見されるのを待っているのかもしれません。

(帯広百年記念館 森 久大)

集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ

集まれ!北海道の学芸員 ようこそ北海道の博物館へ